清和源氏嫡流の源氏は、名古屋市民も意外と知らないゆかりの地が多い。

また三河地区では、岡崎市の瀧山寺や上地八幡宮など頼朝や範頼などとも関連性があります。

今回は3兄弟(異母兄弟)頼朝・範頼・義経とその父:義朝のゆかり地を関係性ふまえて堪能したいと思います。

視点をかえると、尾張国造の末裔による支配構想だったりする考えも浮かびます。

または、比企禅尼(頼朝の乳母)による支配構想だったりと妄想を膨らませます。

源義朝

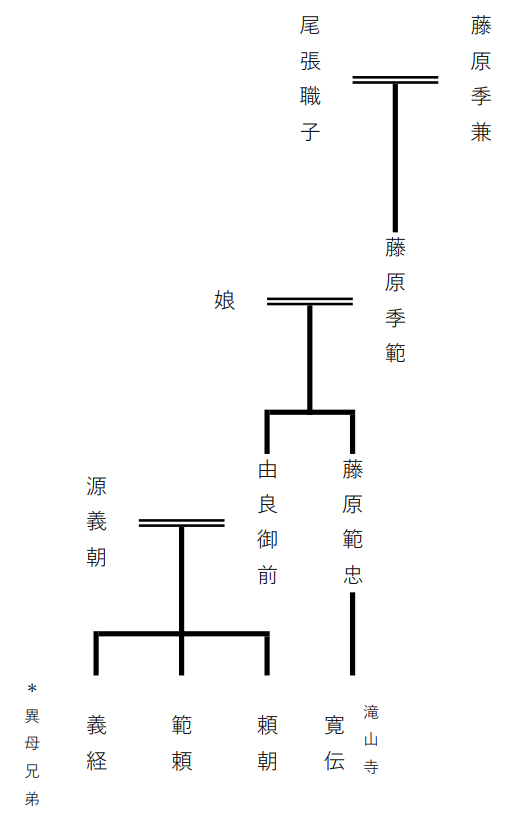

代々熱田神宮の大宮司を務めてきた尾張の豪族尾張氏、尾張員職の子:尾張職子は、尾張国目代として就任した藤原季兼と結ばれ、生まれた子供が藤原季範です。

目代とは、地方のTOPが国司で

その代わりに指揮する中間管理職みたいなポジションです

藤原季範の子由良御前は、清和源氏の流れをもつ源義朝の正室として迎えられます。

尾張一族からの視点でみると

藤原南家の季兼を通し京との繋がりをもち

源義朝を通し武家との繋がりをもつことができたことにより、ますます繁栄すると感じることでしょう。

実際に熱田神宮は、各時代の将軍(源頼朝・足利尊氏・徳川家康)達に愛され庇護されてきた歴史もあり、ご祭神は熱田大神(草薙剣のご神体)、天皇家とのつながりも強い。

義朝は正室以外に側室を持っており

- 義平(長男)は三浦義明娘の子(桓武平氏の流れ)

- 範頼(六男)は池田宿娘の子 (地場の有力者)

- 義経(九男)は常盤御前の子 (公家の雑仕女)

一族の血を濃くする動きだと思います。

と言うより奈良・平安時代から、身内で固める動きは活発ですから当然でしょうか。

主君への裏切り、親兄弟の争いも多く、疑いあれば抹殺した時代です。

他人を信用すると死を迎えた、そんな時間を生きてきた人の感情とはどれほどのものでしょうか。

実際義朝の最後は、身内同然の裏切りにあっています。

【1159年平治の乱】

源義朝は、1159年の平治の乱にて戦いに敗れ、尾張国へ逃亡しています。

逃亡先は尾張国野間(現在の愛知県知多郡美浜町)、家人の長田家へ身を隠しました。

その前に、氷上姉子神社(名古屋市緑区)で刀を奉納

源氏の繁栄を祈っていたそうです

しかし裏切られ入浴中に襲われる結末になります。

義朝の乳兄弟で最も信頼していた1人の鎌田政清(一緒に逃亡していた)、その妻の実家長田家の長田忠致・景致の裏切りによって。

義朝は「我れに木太刀の一本なりともあれば」

と叫んだと言われています

義朝の墓に多数の木太刀供えられている理由は、最後の叫びによるものです。

■野間大坊

所在地:愛知県知多郡美浜町野間東畠ケ50

源頼朝

頼朝は、藤原氏の別邸(現在の誓願寺)で誕生したと言われています。

誓願寺は名古屋市熱田区白鳥2-10-12

にありますよ

母親由良御前は熱田神宮と密接の関係性(親族なので)がありますから、頼朝自身も熱田神宮への崇拝は強く

- 1190年上洛前に刀を奉納

- 1194年・1195年の上洛途中帰路と刀を奉納

- 熱田社を鶴岡八幡宮の境内に奉祀

されています。

【瀧山寺】

岡崎にある瀧山寺も、頼朝と深い関係があります。

滝山寺僧寛伝は、頼朝のいとこにあたり

頼朝の母親由良御前の兄弟藤原範忠の子で(頼朝より5歳年上)、幼少期には一緒に熱田の地で切磋琢磨していたことでしょう。

頼朝の死を悲しんだ寛伝は、3回忌にあたる年に惣持禅院を創建、本尊として頼朝公の御歯と御髪を納めた聖観音菩薩・梵天・帝釈天を、運慶・湛慶に作らせたと言われます。

聖観音をX線透過したら、口元に黒い影があり

それが、御歯と御髪らしいよ

どれだけ鎌倉幕府の恩恵があれば運慶ほどの仏師に依頼できるのか。

寛伝と頼朝の関係性が見えるように思えますね。

■瀧山寺

所在地:愛知県岡崎市滝町山籠107

源範頼

範頼のゆかりの地と言えば、誕生地の静岡県浜松市、埼玉県の安楽寺・息障院、三河岡崎の上地八幡宮!

そして、ほとんど知られていない名古屋市の天林山東光院です。

平治の乱では戦に参加せずに、身を寄せていた場所が安楽寺と言われていますが、その前の一時避難として縁故をたより東光院(笠寺観音の宿坊の1つ)で身を隠していたとも言われています。

関東行った時期は、頼朝が関東方面に立ち上がった時だと東光院由緒沿革に残されているそうです。

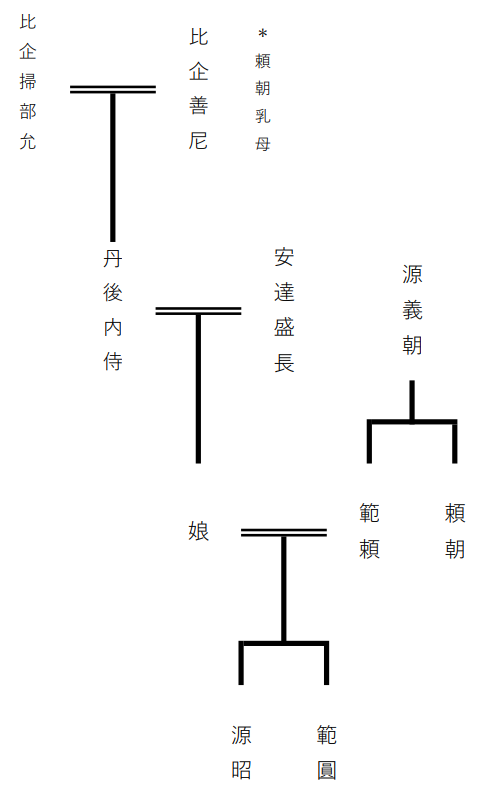

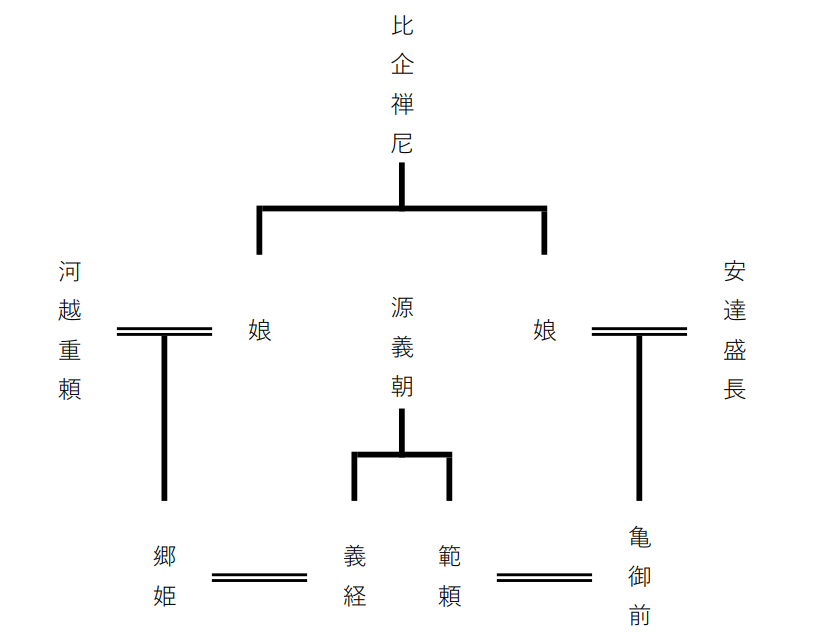

【比企禅尼】

源氏3兄弟を語る上で、欠かせない存在です。

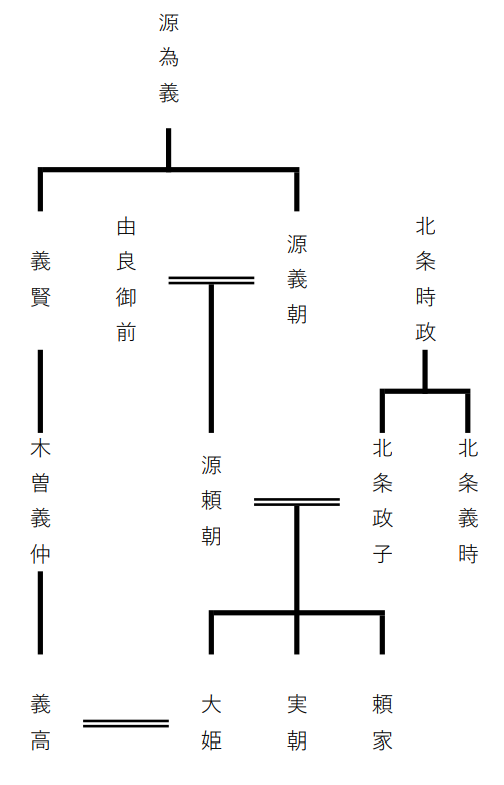

1159年平治の乱後、伊豆に流された頼朝を支える為、約20年仕送りをしていたとされます。

また彼女の娘3人を関東の豪族に嫁がせ、陰ながら頼朝を支えました。

長女は安達盛長

次女は河越重頼

三女は伊東祐清 に嫁いでいます。

範頼の妻は、「13人の合議制」の安達盛長の娘

義経の妻は、河越重頼の娘です。

北条義時の妻は、比企禅尼の孫姫の前(比企朝宗の娘)

源頼家の妻は、比企禅尼の孫若狭局(比企能員の娘)

後に比企一族は、鎌倉幕府執権の北条時政・義時親子によって滅亡させられます。

【上地八幡宮】

平家討伐途中の範頼は、八幡宮を祀られていることを知り、戦勝祈願を行っています。

その後三河守に就任し、1190年上地八幡宮を寄進造営、鶴岡八幡宮よりご分霊を勧請しています。

■上地八幡宮

所在地:愛知県岡崎市上地町字宮脇48番地

源義経

義経の元服の地が、熱田神宮であると言われています。

これは「義経記」によるもので、「平家物語」だと滋賀県鏡の宿が元服の地とされている。

義経に関して、愛知県での情報はここだけ。

最後に

学生時代の勉強では、平治の乱の平清盛や鎌倉幕府を開く源頼朝、執権時代の北条家、それに絡む政治的理由などを理解してきました。

今回のように違った視点で歴史の流れを見ると、熱田神宮の尾張氏や藤原氏、

陰から支えた比企氏などは、どのように考えていたのか?どのような思惑で決断していたのか?

人間の悪い部分の顔が出てきそうです。

親子や兄弟の命の奪いあいなど、当たり前のように起こっていた時代を生きた人たちは、今の世界を見たらどう感じるのでしょう。

コメント