古代は天皇家との親族関係、中世では中央権力との繋がり、中世以降は時の権力者による保護など

尾張氏がどのように繁栄してきたか垣間見えた気がします。

弥生時代尾張氏からのルーツを13個の系図を作成しながら

応神天皇や源頼朝、織田信長など脈々と現代までつづく「血統」を見ると

「人類みな兄弟」

その言葉は本当なんだ、と改めて思います。

弥生時代

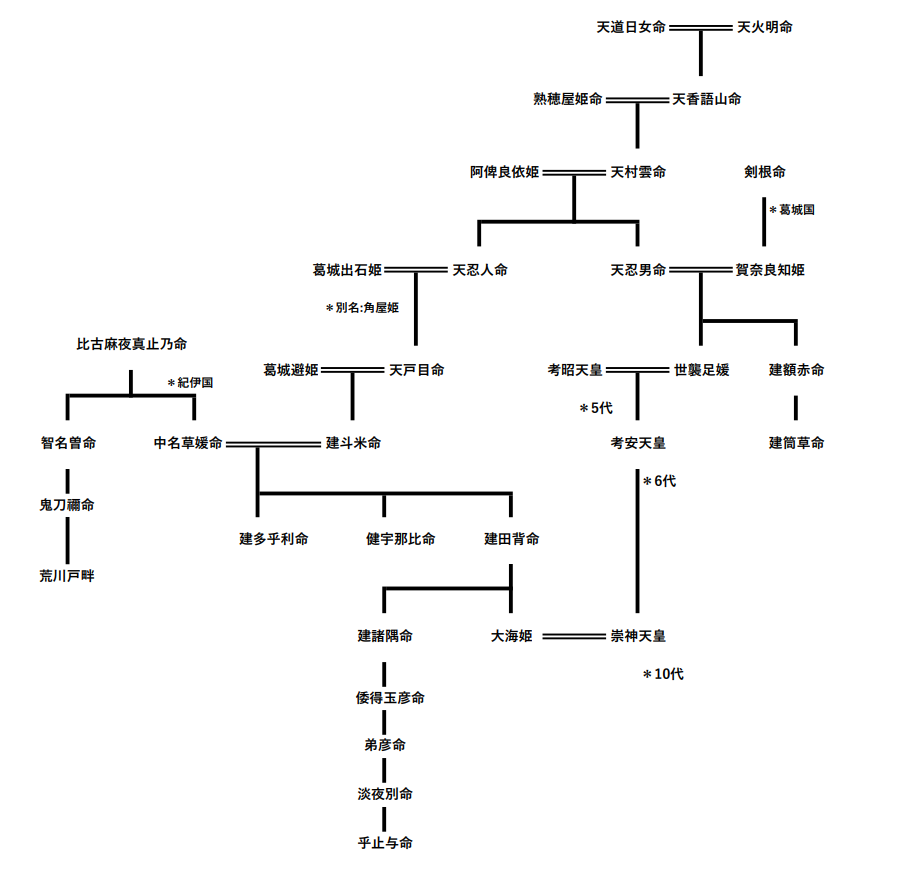

尾張の祖として名前が挙がるのが、乎止与命です。

乎止与命もしくはその先代が尾張の地に移ったとされますので、当時の背景と一緒に

少し系図を見てみます。

日本武尊は景行天皇の時代東征のおり、尾張国に入り宮簀媛と婚約します。

宮簀媛は乎止与命の娘であり、その兄建稲種命は東征時の副将軍を拝命し、どちらも熱田神宮に祀られている人物です。

熱田神宮のご祭神は熱田大神であり

熱田大神は、草薙剣をご神体とした天照大御神を指します。

相殿神に・天照大御神・素戔嗚尊・日本武尊・宮簀媛・建稲種命

建稲種命の子孫は天皇皇族の妃となり

尾張氏は皇室の外戚という重要な立ち位置であったことが系図でわかります。

では、尾張の祖乎止与命の先祖はどうだったか?

乎止与命は、天火明命の11世孫にあたります(諸説あり)。

天火明命の4世孫にあたる世襲足媛は、5代考昭天皇の妃

天火明命の7世孫にあたる尾張大海媛は、10代崇神天皇の妃です。

もともと天皇家と密接な関係性があり、外戚の立場のまま、その子孫が尾張の地へ移り住んだことになります。

11世孫にあたる乎止与命の先祖系図に関して下記は、別の諸説です。

なぜ諸説あるか、乎止与命の先代から建斗米命が伝記により違いがあり

建多乎利命と建田背命どちらの直系になるか?

その間はこれで正しいのか不明で、、真相は。。。

では、なぜ天皇家と尾張国は密接な関係性だったのか?

単に邇邇芸命と天火明命が兄弟であったからであろうと推測(親子との説もあり)。

邇邇芸命の子孫は、初代神武天皇にあたり

天火明命の子孫は、一部尾張の地へ移り、その土地の豪族と共に天皇家をささえる関係性を築き上げていた。

日本武尊の西征・東征時代、各地に住まう豪族と敵対関係の間柄ですので

この地尾張は戦略面でも重要な要地であると言わざるを得ません、当然第一に信頼できるのは親族であったと思われます。

実際に、尾張一之宮の真清田神社ご祭神は天火明命が祀られており

創建は紀元前628年の神武天皇期、もしくは10代崇神天皇期と言われておりますので

時代背景的に、後述の崇神天皇期だとすると、この頃すでに尾張で基盤が出来ていたと推測できます。

それでは、建稲種命の奥さん玉姫はどうなのか?

玉姫命は、尾張二ノ宮大縣神社のご祭神であるという諸説の尾張開拓の祖とする大荒田命の娘になります。

大縣神社の創建は、11代垂仁天皇27年つまり紀元前3年になり(社伝)、この地でも尾張の基盤を築き上げていたのでしょう。

大縣神社のご祭神とされる諸説、彦坐王や武恵賀前命は神武天皇系であり、邇邇芸命系です。

実際岐阜を経由してこの地に来ていることは伝記に残っており

尾張の祖とは、実はこの2人が関係しているのかもしれません。

尾張一之宮は真清田神社が一般的ですが、実は大神神社も尾張一之宮と称しています。

大神神社は、大和(奈良)の大神神社と同じく大和系の人々が三輪の神を祀ったことにはじまるといわれており

国津神である大国主命系もこの地に訪れていることが明らか

これだけも、当時中央政権と尾張国への重要性が強いとわかります。

弥生時代の天皇一覧と在位期間です。

| 代数 | 天皇名 | 読み | 在位始 | 在位終 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 神武天皇 | じんむ | 660 | 585 |

| 2 | 綏靖天皇 | すいぜい | 581 | 549 |

| 3 | 安寧天皇 | あんねい | 548 | 511 |

| 4 | 懿徳天皇 | いとく | 510 | 477 |

| 5 | 孝昭天皇 | こうしょう | 475 | 393 |

| 6 | 孝安天皇 | こうあん | 392 | 291 |

| 7 | 孝霊天皇 | こうれい | 290 | 215 |

| 8 | 孝元天皇 | こうげん | 214 | 158 |

| 9 | 開化天皇 | かいか | 157 | 98 |

| 10 | 崇神天皇 | すじん | 97 | 30 |

| 11 | 垂仁天皇 | すいにん | 29 | 70 |

| 12 | 景行天皇 | けいこう | 71 | 130 |

| 13 | 成務天皇 | せいむ | 131 | 190 |

古墳時代

古墳時代に入っても、尾張から天皇の妃になっていることがわかります。

(弥生時代に記載)

14代仲哀天皇は日本武尊の子であり

15代応神天皇の妃は縦稲種命の孫娘で、16代仁徳天皇の母親になります。

26代継体天皇の妃目子媛命は、建稲種命の子尾綱根命系で

子供は27代安閑天皇、28代宣化天皇です。

表舞台には登場していませんが、目子媛命の親族も中央要職にあったことは想像できます。

この時代の出来事に

津島神社が540年、29代欽明天皇に創建されたと社伝に残されている。

鎮座地:愛知県津島市神明町

仏教伝来が538年もしくは552年。

聖徳太子が574年に誕生している。

古墳時代の天皇一覧と在位期間です。

| 代数 | 天皇名 | 読み | 在位始 | 在位終 |

|---|---|---|---|---|

| 14 | 仲哀天皇 | ちゅうあい | 192 | 200 |

| 15 | 応神天皇 | おうじん | 270 | 310 |

| 16 | 仁徳天皇 | にんとく | 313 | 399 |

| 17 | 履中天皇 | りちゅう | 400 | 405 |

| 18 | 反正天皇 | はんぜい | 406 | 410 |

| 19 | 允恭天皇 | いんぎょう | 412 | 453 |

| 20 | 安康天皇 | あんこう | 454 | 456 |

| 21 | 雄略天皇 | ゆうりゃく | 457 | 479 |

| 22 | 清寧天皇 | せいねい | 480 | 484 |

| 23 | 顕宋天皇 | けんぞう | 485 | 487 |

| 24 | 仁賢天皇 | にんけん | 488 | 498 |

| 25 | 武烈天皇 | ぶれつ | 499 | 506 |

| 26 | 継体天皇 | けいたい | 507 | 531 |

| 27 | 安閑天皇 | あんかん | 531 | 535 |

| 28 | 宣化天皇 | せんか | 536 | 539 |

| 29 | 欽明天皇 | きんめい | 539 | 571 |

| 30 | 敏達天皇 | びたつ | 572 | 585 |

| 31 | 用明天皇 | ようめい | 585 | 587 |

| 32 | 崇峻天皇 | すしゅん | 587 | 592 |

飛鳥時代

飛鳥時代は、古墳時代末期から中央ヤマト朝廷の覇権争いが激化した仏教台頭の時代と言えましょう。

神道派の物部氏や中臣氏に対し、仏教派の蘇我氏が武力をもって制圧し、寺院建立きっかけとなりました。

尾張四観音筆頭:甚目寺観音の創建は、597年と伝わっています。

日本で最初の寺院は、596年の飛鳥寺ですので、かなり早い時期の建立です。

もちろん伽藍など供えた寺院ではないにせよ、祀られたこと自体が驚きであり、独自の貿易ルートがあった可能性もあります。

この時期において仏教を信奉したのは、朝廷を支える皇族・豪族の一部に過ぎず

当時まだ浸透していなかった仏教がすでに尾張の地へと伝わり、創建されたことは、すくなからず朝廷との繋がりが

強いことを意味していたのでしょう。

参考までに、聖徳太子創建の法隆寺は607年です。

7世紀律令制による尾張国の範囲は

海部郡、中島郡、葉栗郡、丹羽郡、春部郡、山田郡、愛智郡、智多郡の八郡。

朝廷のあった畿内にも近く、伊勢神宮と三河を繋ぐ要所という事もあり栄えた記録も残っており

節用集によると、尾張国は肥沃な大上国と記されており、焼き物生産や農業生産力において朝廷をささえたと伝わっています。

この時代の出来事に

668年僧の道行が草薙剣を盗み新羅に向かって逃げた、草薙剣盗難事件が起きます。

さまざまな諸説や伝承ありますが

18年後の686年に熱田社(熱田神宮)に送り置く際にも、壬申の乱における尾張氏の協力が考えられています。

672年壬申の乱、大友皇子と大海人皇子の皇位継承争いがある。

その時大海人皇子に、私邸や資金を提供するなど全面的に支援したのが尾張の大海氏です。

41代持統天皇時、この功績をたたえ尾張宿禰大隅に直広肆の位と水田40町を授けられています。

飛鳥時代の天皇一覧と在位期間です。

| 代数 | 天皇名 | 読み | 在位始 | 在位終 |

|---|---|---|---|---|

| 33 | 推古天皇 | すいこ | 592 | 628 |

| 34 | 舒明天皇 | じょめい | 629 | 641 |

| 35 | 皇極天皇 | こうぎょく | 642 | 645 |

| 36 | 孝徳天皇 | こうとく | 645 | 654 |

| 37 | 斉明天皇 | さいめい | 655 | 661 |

| 38 | 天智天皇 | てんじ | 668 | 672 |

| 39 | 弘文天皇 | こうぶん | 672 | 672 |

| 40 | 天武天皇 | てんむ | 673 | 686 |

| 41 | 持統天皇 | じとう | 690 | 697 |

| 42 | 文武天皇 | もんむ | 697 | 707 |

奈良・平安時代

この時代より、仏教も国民の一般的な宗教に変わってきます。

いわゆる神仏習合です。

国家鎮護のための国分寺建立や、延喜式神名帳による神社社格制度、双方一帯の神宮寺など、数多くの神社寺院が建立されました。

その中で日本第三之鎮守として、伊勢神宮・石清水八幡宮に次ぐ熱田神宮は、日本国においても重要な崇敬を受ける立場の神社になっていきます。

熱田神宮の大宮司は、代々尾張氏が務めてきましたが、平安時代1114年に尾張員職の外孫で藤原南家の藤原季範にその職が譲られました。

藤原季範の子由良御前は、源氏の棟梁源頼朝の実母であり

源頼朝誕生の地は、季範の別邸(誓願寺:愛知県名古屋市熱田区白鳥2-10-12)だそうです。

源頼朝誕生は1147年です

源氏と尾張の繋がりはこちらも是非どうぞ

少し話を戻し

46代孝謙天皇時に尾張浜主が、日本雅楽の形成に重要な役割を果たします。

54代仁明天皇時には、即位大嘗祭において舞を舞い、836年遣唐使に随行しているとも伝わっています。

65代花山天皇時に尾張兼時は、後白河院で開催された御遊に騎乗した官人・楽人であり

998年には藤原道長より左近将監で馬を賜っている。

次の項目では天皇家との系図もまとめていますので

そちらも参考にしていただけると、この時代の朝廷との繋がりを見ることができます。

奈良・平安時代の天皇一覧と在位期間です(抜粋)。

| 代数 | 天皇名 | 読み | 在位始 | 在位終 |

|---|---|---|---|---|

| 43 | 元明天皇 | げんめい | 707 | 715 |

| 46 | 孝謙天皇 | こうけん | 749 | 758 |

| 50 | 桓武天皇 | かんむ | 781 | 806 |

| 54 | 仁明天皇 | にんみょう | 833 | 850 |

| 56 | 清和天皇 | せいわ | 858 | 876 |

| 65 | 花山天皇 | かざん | 984 | 986 |

| 66 | 一条天皇 | いちじょう | 986 | 1011 |

| 74 | 鳥羽天皇 | とば | 1107 | 1123 |

| 76 | 近衛天皇 | このえ | 1141 | 1155 |

| 78 | 二条天皇 | にじょう | 1158 | 1165 |

| 81 | 安徳天皇 | あんとく | 1180 | 1185 |

鎌倉・室町・安土桃山時代

時代は移り変わり、武士が台頭する時代になってきます。

鎌倉幕府の源頼朝、北条家

室町幕府の足利尊氏

そして織田信長

江戸時代の徳川家康

どのように尾張の地が武家と関わるのか。

熱田神宮大宮司になった藤原季範からのこの系図、正直驚きを隠せません。

娘の由良御前は、源頼朝と坊門姫の母であり

源頼朝は、鎌倉幕府を開いた初代征夷大将軍であり、北条政子を妻として迎えています。

北条政子の父北条時政は、桓武天皇子孫という説もあります

当然と言っても良いでしょうが、源頼朝は熱田神宮を崇拝しており

鎌倉の鶴岡八幡宮に熱田社を勧請したと言います。

1190年には、上洛前に熱田神宮へ刀を奉納しており

1194年・1195年にも上洛途中帰路と刀を奉納したと伝わっています。

坊門姫は、公家に嫁ぎその子孫が天皇系の系図になります。

すごい系図になりますので、天皇系の系図は下記参照してください。

つまり当時、武家の台頭として言われる平氏と源氏の両方にパイプを持ちながら

権力を持っている天皇家・公家へもパイプもしっかりおさえていることになります。

息子の範忠は、美福門院上総と結婚しています。

美福門院とは74代鳥羽天皇の皇后で名は藤原得子、保元の乱(1156年)平治の乱(1160年)にも影響したと言われる人物です。

こちらでも天皇家とのパイプをおさえている。

そしてその娘には足利氏の祖と言われる足利義康へ嫁がせており、7世孫は室町幕府を開いた征夷大将軍の足利尊氏です。

坊門姫からの天皇家ゆかりの系図です。

藤原範季は、源義朝の子範頼を引き取って自らの子・範資と一緒に養育していることや、子義経を匿っていることから源氏との関係性もあります。

(*藤原季範とは別人です)

86代後堀川天皇の部分を付け加えた系図になります。

朝廷に対して、どれくらいの影響力をもっていたのか、熱田神宮の立ち位置も見えてきそうです。

室町時代には足利尊氏も熱田神宮に刀を奉納したと伝わっており

また熱田神宮の南に位置する圓福寺(時宗亀井山)では、足利尊氏が圓福寺を祈願所として大規模な寄進をしたと

伝承されていることから、この地の重要性も垣間見ることが出来ます。

1419年に4代将軍足利義持が剣・鏡・などを奉納し

1445年・1451年には足利将軍家より剣、馬を奉納した、と熱田宮年代記に記されていることから

この時代に入っても崇拝されていることがわかります。

織田信長の時代へ

鎌倉幕府4代目将軍藤原頼経を兄にもつ藤原道意が織田信長の先祖になると言われています。

途中、常松と常昌や教信が同一人物であるとの説もあり、また

郷広、敏広との関係性も諸説あるため、一概に言えませんが

その子孫が織田信長へと通じます。

つまり織田信長もルーツをたどれば尾張氏へと続くことになります。

下記ブログにも織田信長の系図を明記していますので参考にしてください。

徳川家康の時代へ

清和源氏の流れをくむ新田世良田氏の末裔と言う説がありますが、真相は定かではない。

義国の子義重は初代新田氏の祖であり、その義重の孫頼氏が世良田氏の祖にあてはまります。

義重の子は義季であり、得川の祖(松平家の祖)とも言われるが、このあたりも諸説あります。

下記ブログにも徳川家康の系図を明記していますので参考にしてください。

豊臣秀吉の先祖に関しては、不明な部分が多く遡れませんが

その子孫は、姉日秀尼から現在の天皇家との関係性も出てくるようです。

弥生時代から、1603年の江戸幕府開府まで時が経過すれば

さすがにどこかで系譜はつながりますか!?

という事は、私のご先祖様も織田信長達と繋がる? 可能性も出てくる

ような気がしますね。

鎌倉・室町・江戸時代の天皇一覧と在位期間です(抜粋)。

| 代数 | 天皇名 | 読み | 在位始 | 在位終 |

|---|---|---|---|---|

| 82 | 後鳥羽天皇 | ごとば | 1183 | 1198 |

| 83 | 土御門天皇 | つちみかど | 1198 | 1210 |

| 84 | 順徳天皇 | じゅんとく | 1210 | 1221 |

| 85 | 仲恭天皇 | ちゅうきょう | 1221 | 1221 |

| 86 | 後堀河天皇 | ごほりかわ | 1221 | 1232 |

| 87 | 四条天皇 | しじょう | 1232 | 1242 |

| 88 | 後嵯峨天皇 | ごさが | 1242 | 1246 |

| 89 | 後深草天皇 | ごふかくさ | 1246 | 1259 |

| 90 | 亀山天皇 | かめやま | 1259 | 1274 |

| 96 | 後醍醐天皇 | ごだいご | 1318 | 1339 |

| 107 | 後陽成天皇 | ごようぜい | 1586 | 1611 |

| 121 | 孝明天皇 | こうめい | 1846 | 1866 |

最後に

最後までありがとうございます。

いかがでしたでしょうか?

尾張氏誕生、いや神々誕生からつづくと言っても良い

正直目を疑うような系図がたくさん出てきたと思います。

諸説多い中でも、弥生時代から作成してここまで遡れるものかと今でも思います。

もちろん、この後につづく系図も今後作成していきます、正直自分も楽しみで仕方ありません。

コメント